经典诞生

抗日战争时期,作词人方冰和作曲人李劫夫曾一起在华北敌后打过游击。那时,两人睡在一个铺炕上,吃在一个锅里,一个作词,一个谱曲,彼此配合得十分默契。反扫荡后的一天,他俩感触于反扫荡中那些为抗日送信、带路、甚至付出生命的孩子们的感人事迹,商量为这些孩子创作一首歌。于是方冰回到屋中,虚构出了一个名叫“王二小”的英雄少年,用了大约一小时的时间,就完成了《歌唱二小放牛郎》的歌词创作。之后,李劫夫很快完成了谱曲。

作者简介

词作者方冰,安徽淮南人,原名张世方,到延安后改笔名为方冰,代表作有《战斗的乡村》《大海的心》等诗集。

曲作者李劫夫,吉林农安人,原名李云龙,曾用名李捷夫,代表作有《我们走在大路上》《蝶恋花——答李淑一》等歌曲。

经典赏析

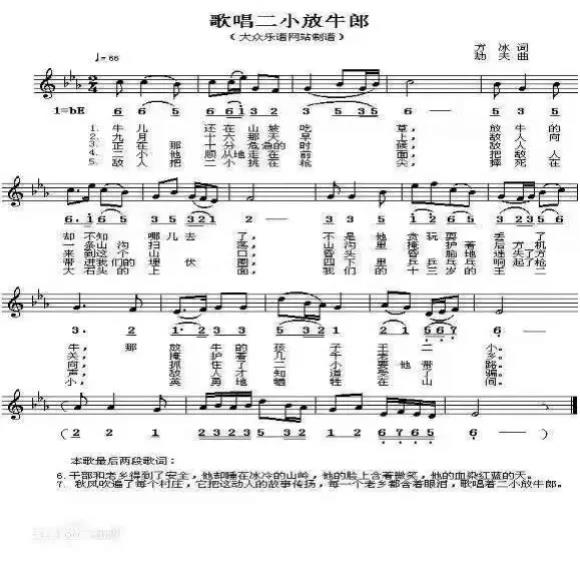

《歌唱二小放牛郎》是一首叙事歌曲,该曲是在民间分节歌的基础上发展起来的,它用一个属起承转合四句体结构的旋律来咏唱多段歌词,颂扬了一个放牛娃大智大勇、诱敌就歼并为之献出自己生命的英雄事迹。歌曲虽用同一旋律反复演唱七段歌词,但因音乐优美动听,富有感染力,感情容量大,使人回味无穷。演唱者在演唱中根据各段词意采用不同的音乐表现手段(速度、力度等)进行处理以及多声部的和声效果,使该曲产生了更强的艺术感染力。

牛儿还在山坡吃草

放牛的却不知哪儿去了

不是他贪玩耍丢了牛

那放牛的孩子王二小

九月十六那天早上

敌人向一条山沟扫荡

山沟里掩护着后方机关

掩护着几千老乡

正在那十分危急的时候

敌人来到这个山口

昏头昏脑地迷失了方向

抓住了二小要他带路

二小他顺从地走在前面

把敌人带进我们的埋伏圈

四下里乒乒乓乓响起了枪炮

敌人才知道受了骗

敌人把二小挑在枪尖

摔死在大石头的上面

我们的十三岁的王二小

英勇的牺牲在山间

干部和老乡得到了安全

他却睡在冰冷的山里

他的脸上含着微笑

他的血染红蓝蓝的天

秋风吹遍了每个村庄

它把这动人的故事传扬

每一个老乡都含着眼泪

歌唱着二小放牛郎

歌唱着二小放牛郎

党史延伸

王二小究竟是一个艺术形象,还是真有其人?这是很多人都想知道的一个问题。近年来,在一些地方出现了争抢“王二小故乡”名分的现象,如“涞源说”和“平山说”,两地也都为自己的英雄“王二小”建立了纪念碑、烈士墓等纪念场所。中国青少年基金会在涞源建设了“王二小希望小学”,平山则把“王二小”的旧居、牛棚都较好地保存下来。这让很多人产生疑问:究竟哪个是真的?

王二小是否真有其人?方冰曾特别指出,自己的脑子中当时并没有一个真名实姓叫“王二小”的孩子,而是有不少叫“二小”的,至于何以姓“王”,那只是随便选的,只因王姓比较普通、多见。1995年庆祝抗战胜利50周年时,听说某县筹划给“王二小”立碑,方冰明确表示反对:“‘王二小’和刘胡兰、董存瑞、黄继光不一样,他是我创作出来的艺术形象,是无数少年英雄的化身,没有一个指定的人,我不主张立碑!”

艺术来源于生活,王二小虽然是复合人物、综合艺术形象,但肯定有其生活的原型。这在“王二小故乡”之争现象中也能得到证实。涞源有真名王朴的“王二小”,平山的“王二小”实名阎富华。很难说清楚,他们哪个是真实的“王二小”。可以说,他们都是,又都不是。他们都像王二小,但具体细节又有所不同。或许,正如方冰所说,王二小这个艺术形象,“是无数少年英雄的化身”。

百部经典述党史

百部经典述党史 百部经典述党史

百部经典述党史